| | | | | | | | | 2023/07/25 19:00:30 �v���C�x�[�g�� | | | �Љ� | | | ����҂��Ƌ��Ԕ[���Ă���]�܂����p�Ƃ� | |

| |

| | |

������Ă���Ɣ��ː_�o���ω����āA���ɂ͉^�]���Ă��ăA�N�Z���ƃu���[�L����Ď��̂��N�����j���[�X���ߔN�`�����Ă���B

�����ɑ��Ă͈ȑO�͎Ԏ��̂ɑ��u�����t����悤�ȗ]���Ȕ�p�̂�����A�C�f�A�\���Ă����������������B��ԊȒP�ȑΏ��@�Ƃ��Ă̓A�N�Z���ƃu���[�L�̈ʒu�W����ڂŔc���ł���悤�Ƀn���h���̑O�ʕt�߂ɃA�C�R����}�[�N�A�������̃��b�y����\��t���傫���\�����Ă����̂��Y�ꂸ�ȒP�Ǝv�������́B

�������Ƒ����̂����@��������͂����ނ��댸��Ǝv����̂ŁA��������z����ɂ͂�����x�g���[�j���O���K�v�ɂȂ��ė���Ǝv����B

75�����ɖƋ��X�V���ɂ͋L���͂Ɋւ���F�m������Î~���́A���̎��́A���쌟���A���{�^�]���̌�����������ė���B

����ҎЉ�ɂ����Ă�85�Ύ��_�ł��ԂŐl�̑���}�����s���Ă���l�̘b�����邪�A����N������ɓ݉��Ɨ��ɉ�����Ƃ����b���ߋ��ɕ��������Ƃ�����B

�����ł����^�]�Ɏ��M���Ȃ����ĖƋ��Ԕ[�����ꍇ�ɂ͍���҂̓X���[�Y�Ɉڍs�ł���̂��Ƃ����^�₪����B�Ԃ̈ێ��Ǘ���A�ی����A�Ԍ��A�����ԐłȂǂ���͉�������킯������ǂ��B�@

����͒n���ɂ����Ă��̃M���b�v�͑傫���Ǝv��ꂱ��܂Œʂ�ɗp�𑫂����Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�\���͑傫���B

�s�S���ł͋߂��ɃR���r�j���̑��������Ă���̂ł����ɗp����������A���ꂪ�n���ƂȂ�Ƌ����������Ȃ�B�Ⴆ�@�����E��s�E�a�@�E�����o���A��̊Ǘ����̑����v��������ǁB

���̎��ɂ̓o�X��^�N�V�[�̉����x�������b�����邱�Ƃ͂���B���ԓI�ɂ��҂����ԂȂǗ]���ɕK�v�ɂȂ�Ƃ��A�ו��������đ����������\�����o�ė��邪�A����ɓK�ɑΉ��ł���̂��A�����K�I�ɗ]�T�̂Ȃ����v���ʂ�ɍs���ł���̂��͕s��������͂��B

���X�[�p�[����z����݂���Ƃ��A�H�i��p�̏��X�̗①�Ԃ�����Ƃ�����ʂ��z�����Ă݂邪�ǂ��Ȃ̂��H�萔��������Ĕ��������s����悤�ȕ֗�������̂悤�ȏo�����l�����邪���̂��炢�]�T�̂��鍂��҂Ƃ����̂��l����B

�d���o�b�e���[�J�[�͈ȑO�͎����܌����������Ƃ͂��������A���̌�͖w�nj��Ȃ��B���|�����{�b�g���������̂͒Z���ԂŎg���Ȃ��Ȃ�̂Ɠ������R����Ȃ̂��H

�d���L�b�N�{�[�h�Ƀ����b�N��w�����ď�鍂��҂Ƃ����̂͗]��z���ł��Ȃ��B

�d���L�b�N�{�[�h�̏Փˎ����yJAF���[�U�[�e�X�g�z

https://youtu.be/D5LTeNlrpdc�@�@2023/07/14

���Ƃ����ĕ����l��������Ƃ����Ɨp�Ԃɏ���Ă��Ă��̌㎩�]�Ԃ����Ƃ����̂��z������B���l�����Ԃ����i�K�ł͈��S���Ɋ��҂��ł��Ȃ��B�����������r�W�l�X�ǂ���̘b�ł͂Ȃ��������B

����ғ��̈ړ���i�m�ۂɌ�����

https://www.jttri.or.jp/seminar220608_01.pdf

���̎��Ȃ��ꂽ��̐��X

���x�@��

• �������H��ʖ@�̊m���Ȏ{�s

• ���̑��̑�F�F�m�ǁC�����Q�C�g�̋@�\�ቺ�ւ̑Ή�

• ����Ȃ铹��@����

���Z�����̓����C�T�|�J�[����Ƌ��̓����C�F�m�@�\�����̊ȑf��

��������

• �n��̃��\�[�X�̊��p

• ���Ɨp�L���^���̊��p�C�o�^���s�v�̗A���̖��m��

• ��ʂƕ����̘A�g

�ł��C���ꂾ���ŏ\���ȑ�ƂȂ邩�B������ʂ̌���ŖƋ��Ԕ[���Ďg���Ă���邩�B

�^�]�p���Ɍ����ėL���ȑ�ƂȂ��Ă��邩�B

����҂̈ړ���i�̊m�ۂɌ������ŋ߂̓����ɂ���

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/caresystem/000105387.pdf

�s�s�E�n�����Ŋi���̂����ʋ@�֕��S���i�N��ʁj

�� �N���킸�n�����ɂ����鎩���ԕ��S���͍����Ȃ��Ă���B

�� �n�����ł�80�Έȏ�ɂ����Ă�5�����鎩���ԕ��S���ƂȂ��Ă���B

�� ����ŁA�n�����ł�70�Έȏ�̍���҂̃o�X���S�������̔N��Ɣ䂵�č����B

�捇�o�X�̌���@

�� �H���o�X�̉��טH���L���͑S���E��B�Ƃ��ɑ����X���B��B�́A����27�N�͕���12�N���

+40.1%�ƂȂ��Ă���B

�� �����A�A���l�����ڂ͌����X���B�S���ł͕���23�N�Œ��ł������X���ɂ������A��B��

��т��Č����X���ɂ���i�����̃X�s�[�h�͂قڐl���������j�B�j�[�Y�ɉ����đ������Ă����H

���Ԃɑ��āA���p�����Ă��Ă��Ȃ��i����w�̗��p���i��}��K�v�j�B

�捇�o�X�̌���A

�� �捇�o�X���Ƃɂ��ẮA�S���ł͑S�̖̂�66%���Ԏ����ƎҁB��B�Ɍ����9���ȏ�̎�

�Ǝ҂��Ԏ��ƂȂ��Ă���B

�� �捇�o�X�̊m�ۈێ��Ɍ����ẮA�捇�o�X���Ƃ̐��Y������̎�g�݂ƂƂ��ɁA�^�ɁA�n��

�Z���̕��X���g���o�X�ƂȂ邽�߁A���p���i��}�邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�B

�^�N�V�[�̌���

�� �S���A��B�Ƃ��ɁA��p�^�N�V�[�̓��ԉc���͋ߔN�X���B�����A�A���l���ɂ��Ă͌���

�X���ɂ���B

�� ���v�T�C�h�̏ω��ɉ����A�����T�C�h�ɂ����Ă��A�ғ��䐔�̌����A�h���C�o�[�̍��

���i�s������B

����҂̂P���ړ��̐��ڋy�ю����ԗ��p�̐���

�� �P��������ړ�������ƁA20��̃g���b�v�͌����X���ɂ���̂ɑ��A60��A70��̃g���b�v

�͑����X���B�l���̂S�����߂鍂��҂��A�N�e�B�u�ɐ����邱�Ƃ��A�䂪���̊��͂ɒ����B

�� �n���s�s���ɂ����Ď��Ɨp�Ԃ𗘗p����̑���50��̐���́A���㍂���Ɉڍs����

�������ƂƂȂ邪�A�����̐���̊O�o���ێ����Ȃ��������ʗ��p�ɃV�t�g���邽�߂ɂ��A

�Ƌ��Ԕ[��̎�g�݂�n�������ʂ̈ێ������������ɏd�v�B

����҂̈ړ���i�̊m�ۂ�����ŋ߂̓���

����҂̈ړ���i�̊m�� �i�ړ���i�̊g��j

���Ɨp�L�����q�^�����Ɓi�o�^���j

����҂ɂ₳����������ʂ̎����@

�n�����ɂ�����捇�^�N�V�[�̓���

�����^�N�V�[���؎����ɂ���

�ߑa�n��ɂ�����q���ڂ̓����~�����Ɍ������K���ɘa

���̑��E�E�E�E

--------------------------------------------------------------------------

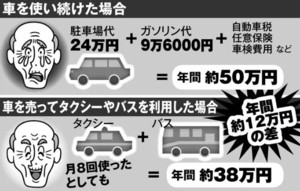

����҂̖Ƌ��Ԕ[�@��ʎ��̂̐S�z�Ȃ��Ȃ邾���łȂ����K�����b�g��

https://www.moneypost.jp/536474 2019.05.17

| | |

| |

| |