| | | | | | | | | 2025/11/14 19:00:30 プライベート♪ | | | 社会 | | | 不登校やホームスクール | |

| |

| | |

不登校の人数がラジオで伝えられていた模様。こういう言葉は1990年代から聞いてきているような気がする。

生徒の不登校問題 いつから

AI による概要

不登校問題が注目されるようになったのは、

昭和後半からであり、近年は不登校を定義する欠席日数が「年間30日以上」とされています。具体的には、1970年代後半から1980年代にかけて、学校ぎらいの数が増加したことがきっかけです。その後、平成10年度以降に定義が変更され、現在では病気や経済的理由以外の欠席が年間30日以上で「不登校」とみなされます。

歴史的な経緯

・1960年代半ば:「学校ぎらい」といった言葉で不登校が認識され始めました。

・**1970年代後半から1980年代:**文部省の調査で「学校ぎらい」の数が増加し、不登校問題が注目されるようになりました。

・**1998年度:**文部科学省の公的な見解として、「学校ぎらい」の区分が「不登校」に名称変更されました。

・**平成10年度以降:**不登校の定義が「年間30日以上」の欠席に変更されました。

・**現在:**文部科学省は、病気や経済的理由以外の欠席が年間30日以上で、かつ「学校に登校する」「する」という気持ちがあるにもかかわらず、登校できない状況にある児童生徒を「不登校」と定義しています。

現在の状況

・**定義:**年間30日以上の欠席で不登校と定義されるため、30日未満の欠席でも、前兆がある場合は早期の対応が重要です。

・**増加傾向:**小中学生の不登校は2023年度に過去最多を記録し、11年連続で増加しています。

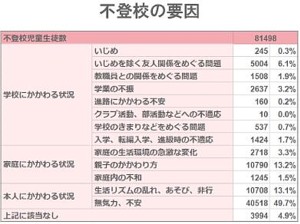

・**主な原因:**学校生活に対する無気力、不安や抑うつ、生活リズムの不調などが上位を占めます。

------------------------------------------------------------------------

2024年度(令和6年度)の不登校人数

AI による概要

不登校児童生徒数は、

小学校137,704人、中学校216,266人で、小・中学校全体では353,970人となり、過去最多を記録しました。増加は12年連続で、特に2020年度以降に増加が加速していると見られています。

小・中学校全体: 353,970人(前年度より7,488人増加)

小学校: 137,704人(前年度より7,334人増加)

中学校: 216,266人(前年度より154人増加)

増加率: 小学校で5.6%、中学校で0.1%、小・中学校全体で2.2%となり、増加率は低下しています。

不登校の人数は、

絶対数では「東京都」のような都市部が多くなりますが、人口比(1,000人あたり)で見ると「沖縄」や「長野」など地方でも多くなる傾向があります。都市部では受験や進学塾のプレッシャーが要因になる一方、地方では部活動や地域の人付き合いといった人間関係が背景にあると指摘されています。

絶対数

・東京都: 20,718人(中学校、2024年データ)と、全国で最も多い。

・神奈川県: 14,964人(中学校、2024年データ)。

・大阪府: 14,818人(中学校、2024年データ)。

人口比(1,000人あたり)

・小学校: 沖縄、長野、島根、宮城、静岡などが上位に挙げられる。

・中学校: 傾向はまだデータが少ないが、都市部と地方で異なる要因が考えられる。

------------------------------------------------------------------------

都市部と地方の主な要因

・都市部: 受験競争や進学塾でのプレッシャーなどが、不登校の原因となることがある。

・地方: 部活動や地元に根差した複雑な人間関係が、不登校に影響する可能性がある。

都道府県別の傾向

・人数の傾向: 東京都、大阪府、神奈川県などの人口が多い都道府県は、不登校生徒の絶対数も多くなる傾向があります。

・発生率の傾向: 1980年代までは、埼玉、千葉、神奈川などの都市部で発生率が高い傾向が見られましたが、1990年代以降は新潟や鳥取などの地方県も上位に入ることがあり、全国的に平準化・一般化している傾向があります。

不登校出現率が比較的低い県としては、秋田県、富山県、奈良県、長崎県、鹿児島県などの地方県が一貫して挙げられることがあります。

最新の統計データ(文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)を都道府県別に見ると、年度によって順位は変動するものの、特定の地域に偏るというよりは、全国的な増加傾向の中で地域差が存在している状況です。

小中学生の不登校は過去最多の約30万人に──数字だけを見て終わりにせず、教師や保護者ができることは?

https://edtechzine.jp/article/detail/10197 2023/10/27

------------------------------------------------------------------------

生徒の不登校の平均期間

AI による概要

不登校の平均期間を特定する明確な調査データはありませんが、

一般的には「3カ月〜1年程度」と目安が挙げられることが多いです。ただし、不登校になる原因や個々の状況によって期間は大きく異なり、短期間で回復する子もいれば、数年単位で続く子もいます。

平均期間とされる目安

・3カ月〜1年程度: 多くの専門家やサイトが、復帰までの期間の目安として挙げています。 あくまで目安: これはあくまで平均的なもので、個々の状況によって異なり、この期間が長短を分けるわけではありません。

回復期間が異なる理由

・個人の状況や背景: その子自身の性格や回復力、不登校になった根本的な原因などによって、回復にかかる時間は大きく変わります。

・周囲の環境: 家族の対応やサポート体制なども、回復過程に影響を与えます。

長期化するケースについて

・「社会的引きこもり」の定義: 厚生労働省の定義では、自宅にこもり学校や仕事をせず、家族以外との人間関係がない状態が6カ月以上続く場合を指します。

・長期化の要因: 不登校が長期化する背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

結論として、不登校からの回復にかかる時間は個人差が大きいため、平均期間はあくまで参考程度に留め、お子さんのペースに合わせて見守ることが大切です。

------------------------------------------------------------------------

その期間の時間の過ごし方 https://x.gd/QpC9m 画像検索

AI による概要

不登校期間の過ごし方は、

休息を優先し、無理のない範囲で趣味や好きなことを楽しむことから始め、生活リズムを整えたり、家事や軽い運動を取り入れたりと、徐々に活動の幅を広げていくのが良いでしょう。学習については、興味のある分野を深めたり、通信教育などを活用して自分のペースで進めたりすることが、将来への前向きな視点につながります。

過ごし方の例

・初期:心身の回復を最優先する

まずはゆっくり休み、休息を最優先しましょう。

無理に勉強させたり、スマホを制限したりしないようにします。

不安や悩みを聞く機会を設け、安心できる環境を整えます。

・中期:活動の幅を広げる

家事(掃除、料理、洗濯など)を手伝うことで、規則正しい生活リズ ムを意識します。

散歩やジョギングなど、軽い運動を取り入れて体力をつけます。

読書、音楽、映画、ゲーム、イラスト、手芸など、自分の興味のあることに没頭する時間を大切にします。

段階的に外出する機会を増やし、ショッピングモールに行ったり、友達と遊んだりするのも良いでしょう。

将来の夢や目標について、無理のない範囲で話してみることも大切です。

・学習面:自分のペースで進める

好きな分野の本や漫画を読んだり、オンラインツールや通信教材を使 ったりします。

学校の教材やプリントで、苦手な部分を復習するのも良いでしょう 。

オンライン家庭教師などを利用すると、わからないことをすぐに質問 でき、学習の遅れに対する不安を減らすことができます。

保護者の方へ

・お子さんの気持ちを尊重し、無理強いしないことが大切です。

・「家で過ごす時間は有意義でなければならない」と罪悪感を抱く必要はあ りません。

・お子さんが「何かしたい」と思ったとき、それをサポートする姿勢でいるこ とが大切です。

・昼夜逆転の生活にならないように、生活リズムには注意しましょう。

学校との連携も重要です。必要に応じて、学校の先生やスクールカウンセ ラーに相談しましょう。

-------------------------------------------------------------------------

小学生の不登校|原因や対応方法、解決のためにできること

https://life.litalico.jp/hattatsu/mailmag/181/ 2023.08.10

-------------------------------------------------------------------------

不登校児 支援

AI による概要

不登校児の支援は、

教育委員会、教育支援センター(適応指導教室)、学校の相談窓口(スクールカウンセラーなど)、そして民間のフリースクールや支援団体、**自治体の窓口(子ども家庭支援センターなど)**など、多様な場所で受けられます。それぞれの機関が、学習支援、相談、居場所の提供、保護者支援などを行います。支援を受けるには、まず学校や住んでいる自治体の教育委員会などに相談するのが良いでしょう。

主な支援機関と内容

・教育委員会: 不登校に関する専用の相談窓口を設置しています。

教育支援センターの利用案内や学校との調整を行います。

・教育支援センター(適応指導教室): 学校以外の場所で、専門スタッフによる個別カウンセリングや学習指導、集団活動を提供します。

学校との連携も行い、学校復帰を目指した支援を行います。

利用には、まず在籍校に相談する必要があります。

・学校の相談窓口: 担任の先生やスクールカウンセラー、養護教諭(保健室の先生)などが相談に乗ります。

別室登校などの提案も行います。

・民間の支援機関・フリースクール: フリースクールでは、学校とは異なる学びの場や居場所を提供しています。

相談窓口を設けている団体も多くあります。

自治体によっては、フリースクール利用料の補助金制度を設けている場合があります。

自治体の窓口: 子ども家庭支援センターなどが、不登校を含む子どもの生活や教育全般に関する相談を受け付けます。

保護者へのアドバイスや、専門機関との連携も行います。

・スクールソーシャルワーカー(SSW): 学校内外の専門機関と連携し、子どもや保護者が抱える問題の解決を支援します。

NPOカタリバ wiki

https://x.gd/ydApf

江戸の寺子屋の実態!世界トップレベルといわれたその教育制度とは?

https://youtu.be/AJOAP2f6yN4 14:28 2024/04/26

江戸の教科書〜脅威の学力にペリーが驚愕‼︎どんなカリキュラムだった?〜

https://youtu.be/NPc4UQu7Ofs 14:28 2024/04/12 ほーりーとお江戸

------------------------------------------------------------------------

外国の不登校の割合

AI による概要

「不登校」の正確な統計は国によって定義が異なり、世界全体や個々の国における最新の割合を一概に示すのは困難です

。ただし、アメリカでは慢性的な欠席(Chronic Absenteeism)が児童生徒の26%に上り、その割合は人種によって異なり、特に黒人やヒスパニック系のグループで高い水準にあると報告されています。英国では、全生徒の23.5%が「慢性的に欠席している」状態とされています。また、世界には学校に通っていない子どもが約3億300万人いるとの報告もあります。

各国の不登校の割合の例

・アメリカ: 慢性欠席(Chronic Absenteeism)の割合が、2023年には26%に 達しています。

人種によって割合に大きな差があり、黒人(39%)、ヒスパニック系(36%)で高く、白人(24%)、アジア系(15%)で低い傾向にあります。

・イギリス: 「慢性的に欠席している」子ども(全授業の1割を欠席)の割合 は23.5%です。

「深刻な不登校」(全授業の5割以上を欠席)の子どもは1.4%です。

・世界: 2018年の統計では、5歳から17歳で学校に通っていない子どもが約3億300万人います。これは、この年齢層のほぼ5人に1人に相当します。

補足

・「不登校」の定義は国によって異なり、学校を欠席する理由や期間、頻度な どの基準が異なります。

これらの数字は「不登校」の厳密な定義が異なるため、直接的な比較が難 しい場合があります。

世界の不登校について。

https://101college.org/knowing-futoko-worldwide/

韓国、台湾、ドイツ、イギリス、日本のこれから

-------------------------------------------------------------------------

ホームスクールとは

AI による概要

ホームスクールとは、

学校に通わず家庭を拠点として学習を行う教育方法です。これは、家庭教師に教えてもらう、オンライン教材を利用する、または保護者が教えるなど、さまざまな形で行われます。オルタナティブ教育の一種であり、ホームエデュケーションとも呼ばれ、海外では制度化されている国も多いです。

ホームスクールの特徴

・学校以外の学びの場: 学校という集団の場ではなく、家庭という安心できる環境を学びの拠点とします。

・多様な学習方法: 子どもの興味関心や学習ペースに合わせて、学習内容や進度を柔軟に決められます。

・主体的な学び: 「学校に行かない」という消極的な選択だけでなく、自分に合った学び方を主体的に選ぶという能動的な側面も持ちます。

主な実施理由

・いじめ、不登校、病弱などの理由で学校に通えない。

・早期の才能開発や、早期英才教育を目的とする。

・既存の学校教育とは異なる教育方針を子どもに与えたい。

日本における状況

・日本ではまだ制度化されていません。

・学校教育法の定めにより、特別な理由がない限り学校に通学させる義務があ ります。

・不登校の選択肢として注目されつつあり、支援団体も存在します。

| | |

| |

| |